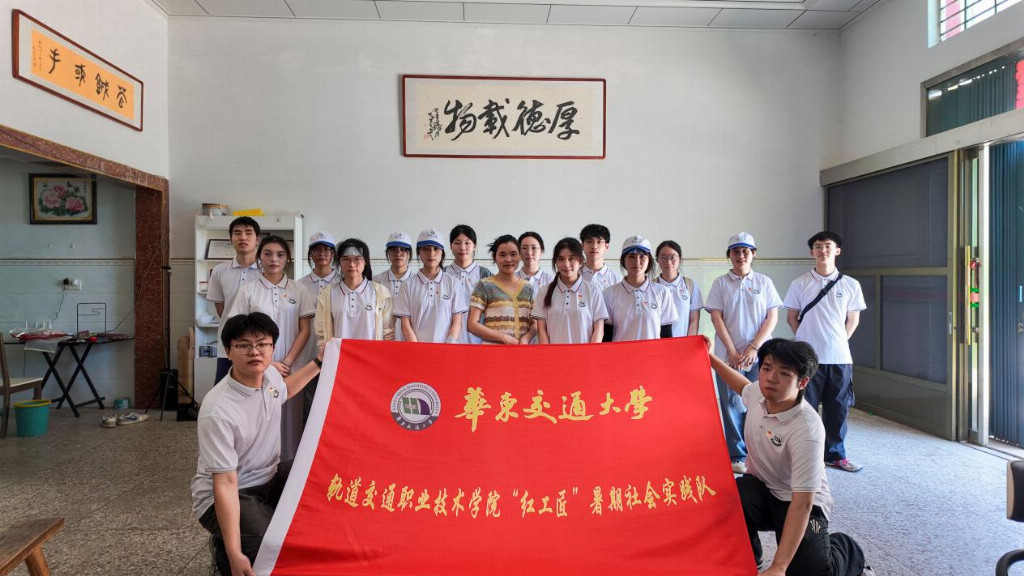

为追寻青砖黛瓦间镌刻的岁月痕迹,寻找百年毛笔技艺延续的文化密钥,探索乡村振兴的发展路径,7月9日,华东交通大学轨道交通职业技术学院“红工匠”暑期社会实践队走进进贤县文港镇周坊村开展深度调研。实践队通过入户访谈、产业观摩、文化体验等方式,全方位探寻“中国毛笔文化第一村”的振兴密码。

漫步周坊村,一幅传统与现代和谐共生的美丽乡村画卷徐徐展开。村里精心打造了15分钟新时代文明实践圈,村庄整体规划科学合理,建筑、河流、农田等空间布局井然,新时代文明实践站、儿童乐园等活动场所分布其中,村民只需步行15分钟,便能轻松参与各类服务,尽享便捷高效的生活。

在这片规划有序的土地上,还留存着多处不可移动文物与江西传统建筑。“汝南世家民居”式的太极呈图民居便是其中典范,这些建筑多为冬暖夏凉的砖木结构,古朴而典雅。周虎臣故居等历史建筑,虽曾因缺乏居住维护出现部分损毁,但经过精心修缮,得以完好保存。这类房屋过去多为聚居形式,如今居住者却已稀少,年轻人大多迁离。

周坊村最令人引以为傲的,当属传承百年的毛笔制作技艺。村内家庭作坊分工明确,八坊专攻兔毫,其他区域则以羊毫为主,同时兼营油画笔等。128道工序的复杂工艺中,珍贵的紫毫原料堪称“毛料中的软黄金”。这项技艺因工艺复杂、收益周期长,导致从业者老龄化问题日益严重,正面临着传承危机。周书记表示:“我们呼吁更多年轻人学习和传承这门技艺,不仅因其承载着深厚的文化底蕴,更因其能够在精雕细琢间,培养人的专注与坚韧品格。”

除了毛笔产业,农耕也是村民生活的一部分。实践队从村治保主任周主任口中了解到,周坊村村民以种植日常蔬菜为主,空心菜、茄子、辣椒、豆角等都是常见品种。这些蔬菜多供自家食用,极少用于市场销售。老年人闲暇时间充裕,种植面积相对较大;年轻人则忙于毛笔产业等主业,仅种植少量蔬菜以满足家庭需求。值得一提的是,村内三位种田大户承包了1400亩农田,种植双季稻。早稻因口感较硬多用于外销,村民偏好食用晚稻。收割后稻谷直接由粮站收购,机械化操作有效解决了存储与销售难题,为村庄的农业发展提供了坚实保障。

在这样的生活图景中,村庄的人文结构也独具特色。周坊村以周姓家族为主,另有少数他姓住户,如余姓人家已在此居住百年。然而,常住人口老龄化、空心化日益凸显,纠纷较过去有所减少。村委对书法展等文化活动持务实态度,认为应优先考虑经济效益,避免增加村级开支负担。

但当前基层工作队伍建设却面临着新的挑战。县派驻村工作人员因乡村条件有限,往往难以长期扎根;而满怀热情的大学生村官们,也常因生活配套不完善、发展空间有限等实际问题,难以持续留在基层。在乡村振兴的伟大实践中,基层工作环境的优化与人才发展机制的完善相辅相成,二者共同构成了吸引人才、留住人才的重要基石。

那些即将失传的紫毫工艺、再难重建的老宅院落,以及在集市与直播间之间徘徊的毛笔产业,都在诉说着周坊村独有的振兴密码。传统文化与现代文明的交融共生,如春风化雨浸润着这片承载乡愁的土地。乡村振兴的宏伟蓝图,正通过村民们的点滴实践,渐次变为现实。这里的故事生动诠释了一个真理:在与时俱进的过程中,我们既要避免浪漫化的怀旧,也要警惕功利化的改造。只有找到传统与现代的创造性结合点,才能真正实现乡村的可持续发展,助力乡村振兴战略的深入实施。

作者:陈雨萱、陈泽晴、郑硕、黄航、袁文镜、彭智

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏 支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏